Penulis

Hafiz – Pegiat di Pringgasela Literasi

Beberapa tahun terakhir ini, beragam spekulasi dan pendapat meramalkan bahwa Indonesia akan dihadiahi bonus demografi pada dekade 2030-2040-an, yang dimulai dari tahun 2020 hingga puncaknya pada tahun 2030. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif, yakni usia 15-64 tahun sekitar 191 juta, di mana penduduk laki-laki hampir 96,7 juta dan perempuan hampir 94,3 juta. Dengan demikian, pada dekade 2030-240-an Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan penduduk terbanyak, tetapi juga negara dengan jumlah penduduk usia yang sangat produktif.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah menyusun ‘Visi Indonesia Emas 2045’ yang diproyeksi melalui RPJPN 2025-2045 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia 2045 bercita-cita menjadi negara yang resilien, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi mercusuar inspirasional dari ASEAN dengan visi yang terletak pada filosofi “Gotong Royong” dan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang menekankan semangat bekerja sama untuk manfaat yang lebih besar dan merayakan persatuan dalam perbedaan (Kadin, 2023).

Membaca “Peta Jalan (Road Map) Indonesia Emas 2045” di atas mengingatkan saya terhadap suatu konsepsi berpikir Soekarno, yaitu ‘Marhaenisme’. Ini merupakan ideologi sosialisme yang diadopsi dari pemikiran Karl Marx (Marxisme) yang ditopang dengan dua asas, yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Melalui kedua asas ini, Soekarno menjunjung tinggi harkat martabat rakyat Indonesia dan memiliki hak yang sama dalam arti setara dalam segala sektor, baik itu sektor pendidikan, sosial budaya, ekonomi, politik, hingga hukum.

Pada intinya, berkaca dari akar sejarah munculnya Marhaenisme, Soekarno ingin membangun negeri melalui desa. Baginya, identitas budaya Indonesia berakar dari desa. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan budaya desa dengan prinsip gotong royong adalah tanggung jawab bersama, khususnya generasi muda, demi kemajuan bangsa.

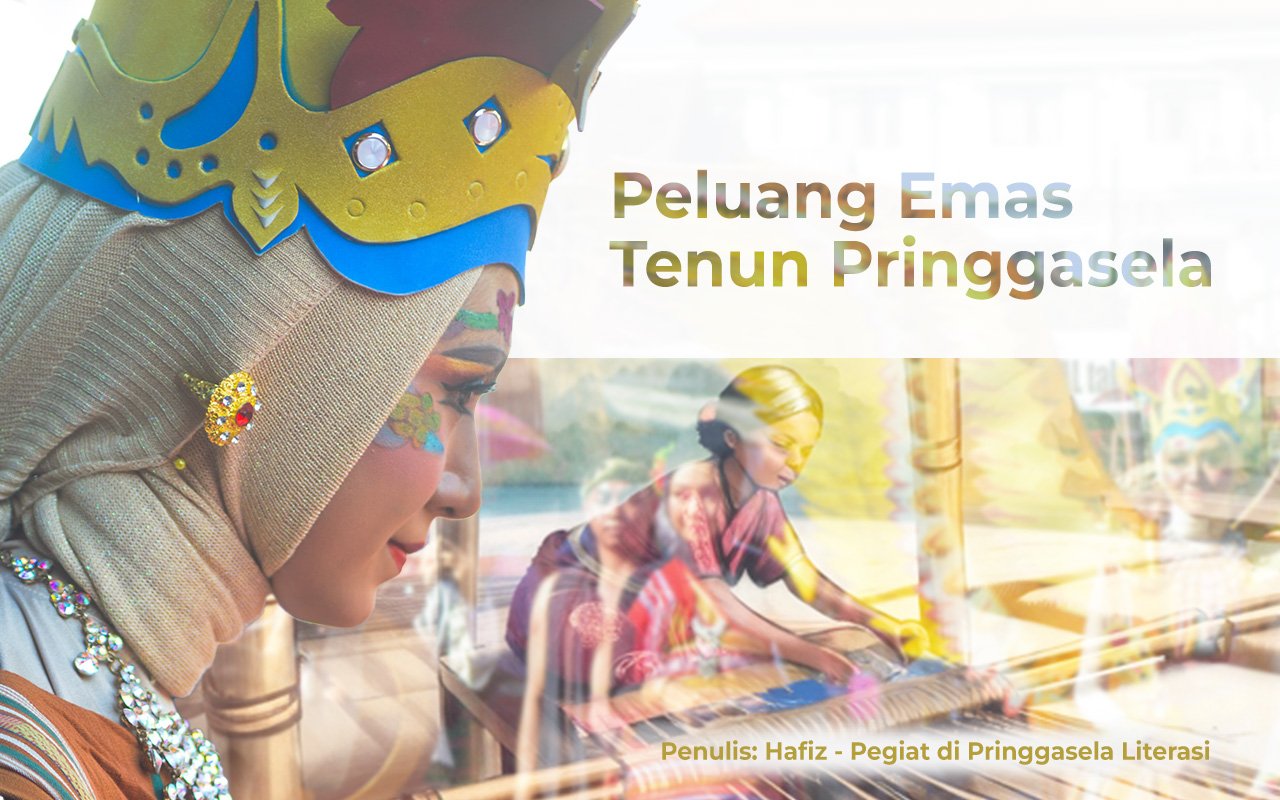

Mengenal Budaya Menenun Pringgasela

Berdasarkan sejarah dan tutur cerita orang-orang terdahulu, budaya menenun di Desa Pringgasela telah ada sejak era prakolonialisme (sebelum penjajahan Belanda) yang dibawa oleh Lebe Nursini, mubalig dari Sulawesi, sebagai alat atau media dakwah. Wajar saja, motif-motif yang digambarkan hanya berupa garis lurus, tidak berbentuk makhluk hidup seperti motif-motif kain tenun di daerah-daerah lainnya. Menurut masyarakat setempat, membentuk pola atau motif yang berbentuk makhluk hidup dilarang oleh agama.

Gambar (Izan Magrib)

Terlepas dari dilarang atau tidaknya pembuatan motif kain tenun yang kemudian memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, hal itu kemudian menjadi alasan motif kain tenun Pringgasela memiliki ciri khas tersendiri yang unik, membuatnya berbeda dari yang lain. Dengan kekuatan imajinasinya, para perajin tenun mampu menerjemahkan ide ke dalam bentangan garis lurus yang sarat akan makna filosofi kehidupan. Selain itu, motif-motif yang dibentuk tak lepas dari lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Motif tertua yang masih diyakini hingga saat ini oleh masyarakat adalah “tunggul”. Tunggul adalah bentangan kain tenun sepanjang kurang lebih 30 meter yang terdiri dari beragam motif kain tenun khas Pringgasela. Hampir seluruh motif ada di dalamnya. Dalam sejarahnya, kain ini biasa digunakan dalam prosesi adat gawe desa yang dikenal dengan sebutan “Boteng Tunggul”, yaitu menjulangkan kain tersebut ke langit dengan melilitkannya pada bambu petung setinggi 30-an meter.

Boteng Tunggul merupakan istilah dalam bahasa Sasak Pringgasela. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu boteng yang berarti berdiri dan tunggul yang berarti tunggal atau satu. Jika melihat dari bentuknya, tunggul dapat dimaknai dengan beragam kain tenun khas yang disatukan dalam satu rajutan. Masyarakat memaknainya lebih mendalam, dipandang dari sisi keyakinan bahwa kata tunggul tertuju pada ke-Esa-an Tuhan Yang Mahakuasa.

Selain tunggul, masih banyak motif lain yang diimajinasikan ke dalam sebuah kekuatan kepercayaan. Dalam masyarakat adat dan berbudaya, mengimajinasikan sebuah benda memiliki kekuatan bukanlah tabu. Pada dasarnya, kekuatan manusia disokong oleh imajinasinya, seperti pendapat Yuval Noah Harari.

Ragi (motif, dalam bahasa Indonesia) Mandi Penganten adalah kain tenun berupa sarung yang digunakan dalam prosesi adat istiadat memandikan pengantin setelah sah dalam prosesi akad nikah. Tradisi ini dipercaya dapat meningkatkan jalinan erat atau samawa (sakinah mawaddah warahmah) antara kedua mempelai.

Ada juga Ragi Sundawa yang menggambarkan salah satu sungai yang ada di Desa Pringgasela, yaitu Kokoq (Sungai)Sundawayang menjadi sumber kehidupan masyarakat Pringgasela juga oase bagi perairan sawah petani di wilayah Bangket (sawah) Batu Tambun. Tidak hanya itu, Kokoq Sundawajuga dijadikan sebagai tempat untuk prosesi mandi pengantin dan dipercaya sebagai tempat untuk mencari jodoh.

Hingga hari ini kain tenun terus eksis mengisi kehidupan masyarakat Pringgasela. Seiring berkembangnya dunia dan ilmu pengetahuan, setiap sektor kehidupan mengalami perkembangan pula. Oleh karena itu, inovasi pemikiran dan ide dibutuhkan agar tidak tertinggal dan tenggelam oleh masa lalu. Layaknya teknologi, gaya hidup juga mengalami perkembangan yang begitu pesat, termasuk gaya berbusana.

Hadirnya tren berbusana (fashion style) yang lebih modern, kain tenun Pringgasela mencoba beradaptasi, tentu dengan tetap mempertahankan makna serta nilai-nilai yang tertanam dan mengakar kuat pada tenun itu sendiri. Kini kain tenun tidak sekadar kain tenun, tapi juga menjelma menjadi baju, celana, topi, sepatu, dan jenis-jenis fashion lainnya yang lebih kekinian dan modis.

Namun, sedikit kekhawatiran muncul, apakah kain tenun, dengan umurnya yang telah senja, akan terus bertahan? Atau sampai kapan ia akan tetap bertahan? Mungkinkah ia bisa saja punah seiring waktu menuju masa depan?

Regenerasi Budaya Menenun di Desa Pringgasela

Seperti yang telah disinggung di atas, budaya menenun di Pringgasela masih aktif dan progresif dalam mengisi ruang-ruang budaya maupun industri ekonomi kreatif. Bagi masyarakat Pringgasela, kegiatan menenun biasanya dilakukan oleh perempuan. Umumnya, mereka sejak usia dini sudah diajarkan bagaimana cara menenun. Tenun telah tertanam dalam diri setiap perempuan di Pringgasela. Bagi mereka, tenun adalah ruh kehidupan. Bahkan, berdasarkan cerita orang-orang tua terdahulu, menenun adalah syarat utama untuk menjalani kehidupan selanjutnya, menjadi syarat wajib bagi perempuan untuk menikah, yang dikuatkan melalui sebuah awiq-awiq (aturan adat).

Jika kita berjalan menyusuri setiap kampung di Desa Pringgasela, dari rumah ke rumah, tidak pernah absen kita mendengar suara irama dari pengrajin tenun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, suara-suara itu makin jarang terdengar. Hal ini dilatari oleh peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 hingga 2005 silam. Dampaknya terhadap eksistensi budaya menenun sangat luar biasa.

Sebelum peristiwa Bom Bali, para perajin tenun begitu semangat memainkan jari-jemarinya yang disaksikan oleh para pendatang, baik dari luar daerah ataupun luar negeri. Akan tetapi, semenjak peristiwa tersebut, wisatawan yang berdatangan menurun drastis, di Lombok pada umumnya dan di Desa Pringgasela pada khususnya. Hal ini mengakibatkan menurunnya angka pengrajin tenun yang ada di desa ini.

Masuknya sektor kebudayaan dalam industri pariwisata mengharapkan agar setiap budaya yang menghasilkan produk kreatif dapat menopang ekonomi masyarakat sebagai pelaku budaya. Dalam konteks ini, budaya menenun yang ada di desa Prinnggasela juga diharapkan begitu. Namun, harapan itu seakan sirna saat melihat semakin sepinya pengunjung atau wisatawan sebagai pembeli kain tenun. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya minat generasi perempuan untuk menenun, dikarenakan buramnya masa depan yang mereka lihat.

Akan tetapi, ketika semua orang seakan kehilangan harapan, pada saat itulah generasi muda membusungkan dada mengambil posisi terdepan untuk menjaga dan mempertahankan budaya warisan nenek moyang, yaitu menenun. Pada tahun 2015, para pemuda di Desa Pringgasela bersatu dalam sebuah forum untuk melahirkan sebuah gagasan dan ide yang sangat fenomenal yang bisa kita saksikan hingga sekarang, yaitu Alunan Budaya Desa.

Kehadiran Alunan Budaya Desa hingga sekarang berhasil menyadarkan seluruh masyarakat dan khususnya para generasi muda untuk pentingnya menjaga dan melestarikan budaya menenun. Alunan Budaya Desa berhasil memperkenalkan tenun Pringgasela hingga kancah nasional, bahkan internasional. Para wisatawan pun berbondong-bondong berkunjung ke tanah Pringgasela untuk menyaksikan pagelaran budaya yang secara tidak langsung meningkatkan perekonomian perajin tenun.

Untuk itu, generasi muda haruslah jeli terhadap momentum yang telah diciptakan. Ini usaha luar biasa yang dilakukan oleh para pemuda, baik yang terdahulu maupun sekarang.

Peluang Emas 2045: Sebuah Keberlanjutan

Dewasa ini, kita hidup pada era di mana teknologi mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang sangat cepat, bahkan telah menjadi kebutuhan mendasar. Hampir separuh kehidupan kita berada dalam ruang digital yang kita sebut dengan ‘media sosial’. Bukan sebuah kekhawatiran apabila kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

Hadirnya ruang digital berupa media sosial telah mengubah tatanan sosial masyarakat di seluruh aspek, mulai dari sosial-budaya hingga ekonomi. Sehingga, menjaga dan mempertahankan budaya warisan nenek moyang adalah tanggung jawab kita bersama.

Masuknya budaya dalam pariwisata dan industri ekonomi kreatif merupakan peluang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat sejahtera. Penulis meyakini bahwa kelestarian budaya bisa ditopang jika masyarakat sebagai pelaku budaya bisa sejahtera. Begitupun dengan tenun. Perajin tenun akan terus menenun karena ada hasil yang diperolehnya.

Oleh karena itu, sudah saatnya generasi muda menghibahkan waktu dan pikirannya untuk kesejahteraan masyarakat melalui sektor kebudayaan dalam industri ekonomi kreatif demi lestarinya budaya. Kita perlu bersepakat bahwa kelestarian budaya haruslah sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah disinggung di awal, Indonesia pada tahun 2045 disebut sebagai era keemasan apabila dapat dimanfaatkan oleh para generasi muda. Generasi muda Pringgasela haruslah sigap membaca peluang, khususnya dalam membantu kesejahteraan budaya. Seiring percepatan perkembangan teknologi, banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu kesejahteraan perajin tenun di Pringgasela. Sistem pemasaran yang semula konvensional dapat dikombinasikan dengan daring. Mulai dari pelayanan, pemasaran, hingga penjualannya.

Mengenai kerangka dan konsepnya yang lebih mendetail adalah tugas kita bersama untuk memikirkannya dalam forum diksusi yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, prinsip gotong royong sangat diperlukan dalam mewujudkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan visi Indonesia Emas tahun 2045 yang sejalan dengan konsepsi Bung Karno dalam membangun Indonesia dari desa-desa. Sederhananya, api obor di Jakarta tidak dapat menyala jika lilin-lilin di desa tidak menyala.

Saya Abdul Hafiz. Lahir dan dibesarkan di Pringgasela. Saya menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur pada tahun 2023. Kecintaan saya pada karya tulis dan hasrat untuk menyampaikan informasi serta edukasi mendorong saya untuk tetap menulis, mulai dari opini, cerpen, puisi, dan karya tulis lainnya.

Atas dasar kecintaan dan kepedulian terhadap dunia literasi, pada masa peralihan pasca Pandemi Covid-19, saya dan kawan-kawan di desa Pringgasela membangun komunitas Pringgasela Literasi, yang alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya sebagai ketua komunitas.

Terimakasih kawan-kawan Pringgasela Literasi..

Instagram: @_elfizha