Sebagai jurnalis yang banyak menulis isu lingkungan, pendidikan dan sosial, saya memiliki kesempatan bertemu, mewawancarai tokoh-tokoh yang berperan dalam komunitas mereka. Saya kadang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan mereka. Pengalaman bersama para narasumber, yang kemudian menjadi sahabat itu memperkaya pengetahuan saya.

Kisah-kisah mereka pernah saya tuliskan dalam beberapa artikel di media, ada juga di media sosial. Ada yang saya jadikan bagian dari buku, ada yang saya buatkan konten video. Mereka adalah para penggerak di komunitasnya. Memberikan kontribusi pada komunitas dan bidang kegiatan mereka.

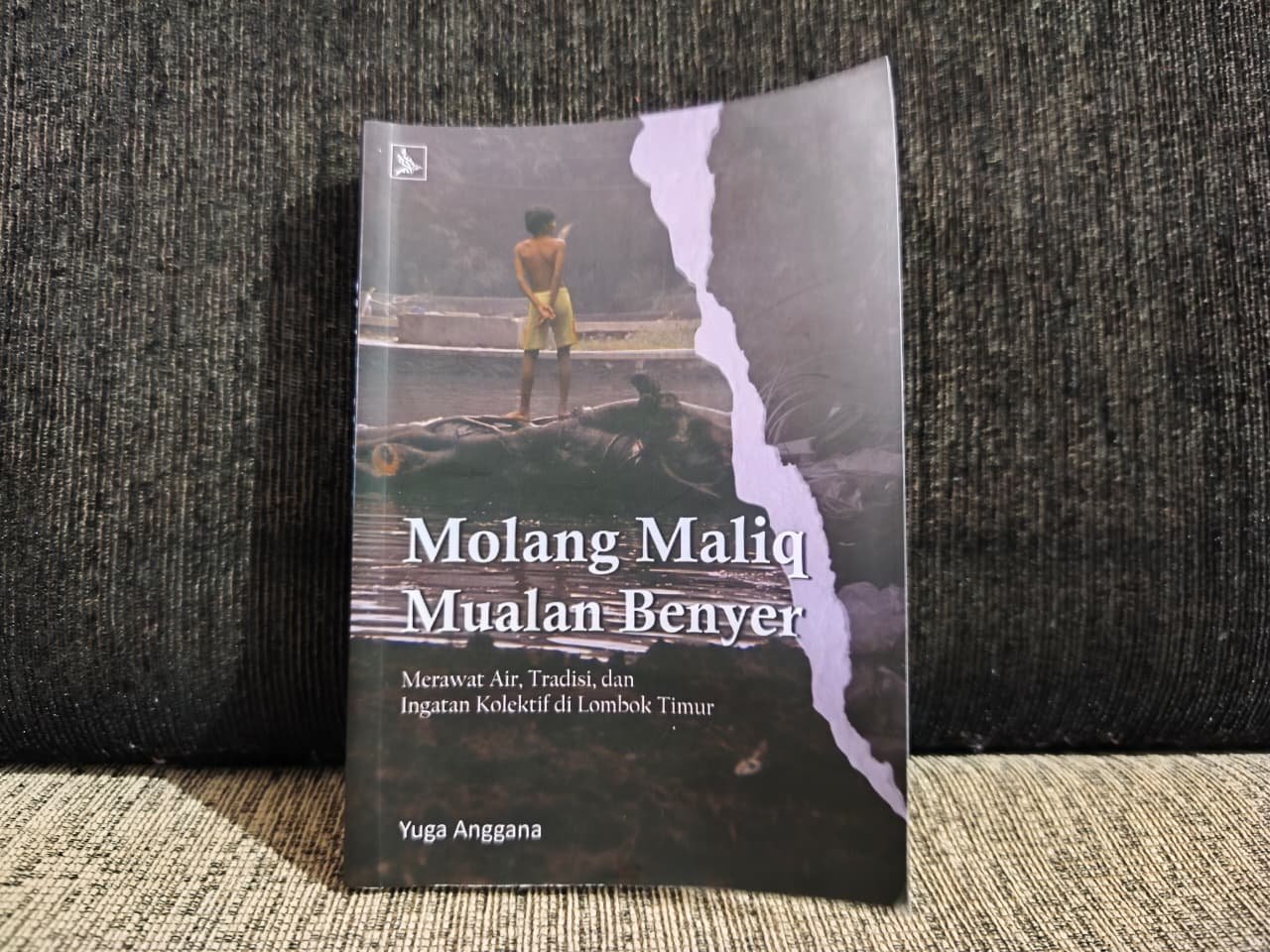

Tapi saya merasa "wow" ketika membaca buku ini. Saya kenal penulisnya. Seorang musisi dan penulis lagu. Saya pernah menyaksikan pertunjukkannya di beberapa kesempatan. Saya tahu kiprahnya di komunitas yang dia bangun. Tapi rasa-rasanya kegiatan selama ini fokus pada kegiatan berkesenian. Hingga saya membaca buku ini. Saya menghabiskan membaca buku ini sekali duduk. Pagi hingga siang. Tidak ada satu halaman yang terlewat.

***

Lokasi yang disebut dalam buku ini adalah mata air. Di tempat itu terdapat kolam yang cukup besar. Berbagai aktivitas dilakukan warga. Mandi, mencuci, gosok gigi, mengambil air utk air bersih. Di lain waktu, lokasi itu juga menjadi tempat pelaksanaan ritual. Anak-anak muda yang bolos sekolah sering juga nongkrong di tempat ini. Sambil merokok, makan-makan, lalu dilanjutkan mandi.

Semua berkumpul di tempat ini karena ada air. Air memberikan kesegaran. Air seakan membersihkan segala aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Waktu saya sekolah di Mts Kotaraja, ada sebuah kolam alam, mata air, tak jauh dari sekolah. Kami sering mandi di sana. Dan tentu saja kalau lagi "jam kosong" kami bolos. Yang merokok akan merokok, saya biasanya hanya mandi saja. Membaca pengalaman penulis dalam buku ini, bayangan saya tentang mata air yang tak jauh dari sekolah saya itu kembali hadir.

Saya membayangkan kondisi mata air di dalam buku ini sama dengan mata air + kolam saat saya sekolah. Tempat seperti ini cukup banyak di Lombok.

***

Sebuah gerakan merevitalisasi kembali mata air, kolam, dan tempat itu dilakukan oleh warga desa. Anak-anak muda, bocah baru bisa jalan, orang tua, inaq-inaq, gadis belia. Yah, rasa-rasanya semua "stakeholder" di desa ini terlibat dalam aktivitas merevitalisasi tempat itu.

Cerita revitalisasi tempat seperti ini cukup banyak yang saya tahu. Ceritanya sama : tempat yang kurang terawat, anak-anak muda datang membersihkan, kemudian jadi tempat wisata. Gerakan dilakukan oleh niat pariwisata. Di kaki gunung, di tepi pantai, di kampung pesisir, di bukit, di tempat pemandian umum. Ceritanya sama.

Kali ini saya menemukan cerita berbeda. Makanya di awal saya bilang WOW.

***

Seni adalah penggerak utama perubahan itu. Musik dan tari. Boleh saja saya dan pembaca lain berbeda pendapat tentang isi buku ini.

Saya akan tetap pada kesimpulan: kalau tidak ada musik dan tari, saya ragu revitalisasi tempat ini akan dilakukan. Kalau tidak ada musik dan tari, ritual tidak akan semeriah yang ditampilkan di buku ini. Jika tidak ada musik dan tari, ngapain penulisnya, seorang musisi dan dosen repot-repot ngurus pariwisata.

Bermula dari sebuah riset. Ritual kebanggruan, yang di dalamnya seni dan tari bagian inti dari ritual itu. Tidak ada kebanggruan tanpa musik tanpa tarian.

Ritual ini sama seperti ritual Tari Pakon yang masih bertahan di Lenek Lombok Timur. Ada yang "trans" ada musik, ada sesaji, ada tari. Dalam kondisi "trans" bara api tak akan dirasakan oleh penari yang dalam kondisi "trans" itu.

Di dalam buku ini, orang yang tubuhnya menjadi medium Sesuatu yang gaib, akan mengalami trans, dan dia bisa membantu menyembuhkan orang lain. Dalam ritual itu harus ada musik. Ya musik.

Sebagai seorang sarjana dan magister seni, Yuga Anggana dia meneliti dari sudut pandang keilmuannya. Saya telah membaca buku itu. Sesuai standar ilmiah banget. Walaupun di banyak lembar, saya menemukan banyak kejutan. Mungkin juga itu tuntutan sponsor penelitian dan penulisan itu. Hingga kemudian buku kedua ini terbit, menceritakan di balik layar proses penelitian, penulisan buku pertamanya itu. Buku ini menceritakan tahapan perkenalannya dengan masyarakat dan komunitas, hingga menjalankan program penelitian, penulisan, pendokumentasian.

Merevitalisasi kembali tradisi Kebangruan itu, tentu saja lewat musik dan tari. Bersama seorang koreografer Yuga menafsirkan setiap tahapan ritual itu dalam sebuah tari. Sebenarnya sudah ada tarian, tapi Yuga melihat perlu ada sentuhan kekinian. Agar anak-anak muda di desa itu lebih tertarik. Setiap kita sebenarnya bisa menari, dalam kondisi tertentu kita bisa menari spontan, nah bagaimana jika tarian spontan dala ritual itu kemudian sedikit sentuhan agar semakin enak ditonton ketika dipentaskan.

Anak-anak muda semangat. Tokoh tokoh tidak keberatan. Tidak menganggap bahwa tarian yang dapat sentuhan ulang itu dianggap melenceng. Di sini bagian yang paling suka. Bahwa tari-tarian yang selama ini hidup di tengah masyarakat, dibawakan ketika ada ritual, sudah dianggap sebagi inti ritual. Dulu - saya ingat- taman budaya pernah mementaskan beberapa tradisi yang terancam punah. Saya antusias tapi agak kecewa karena penyajiannya biasa saja. Padahal jika ada sentuhan dalam gerak dan manajemen panggung bisa semakin menarik. Ingat tari adalah hasil karya cipta manusia, memberikan sentuhan baru bukan sesuatu yang tabu.

Musik yang awalnya asal petik, asal gesek, asal tabuh, diberikan sentuhan. Tidak mengubah nada utama. Tapi agar semakin enak didengar perlu ada keteraturan. Pada tahap ini, para pemain musik di desa ini didatangkan musisi profesional untuk berbagi pengalaman. Berbagi tips. Bukankah hakikat musik adalah keindahan. Betapa sakit telinga jika mendengarkan musik yang tidak enak didengar.

Kali kedua, pertunjukan musik juga harus enak ditonton. Tidak sekadar main musik tapi tidak ada keterikatan dengan penonton.

Musik dan tari ini kemudian mendapatkan panggung. Panggung itu sudah ada di desa ini. Sejak puluhan tahun lalu. Tapi kali ini panggung dikemas lebih bagus. Manajemen pertunjukan hadir dalam ritual ini. Yang sakral tetap pada langkah-langkahnya, yang dianggap profan, dikemas agar enak dilihat dan enak didengar. Tapi batas antara sakral dan profan terasa tipis. Musik adalah bagian dari ritual itu.

Ritual butuh tempat. Tempat yang digambarkan dalam buku jorok, banyak sampah, kotor, dan tidak terurus. Agar tempat ritual yang tujuannya untuk hal-hal baik terlaksana dengan baik, maka perlu membersihkan tempat itu. Gerakan bersih - bersih mata air dan kolam plus area sekitar dilakukan warga. Semua terlibat. Tanpa ada embel-embel "demi pariwisata".

***

Revitalisasi mata air dan kolam itu berhasil. Para orang tua mengenang kembali tempat yang dulu bersih, kemudian kotor, kini kembali bersih. Muncul keceriaan. Yang pernah menikmati masa-masa indah area itu kini merasakan kembali . Anak-anak muda senang dengan area bermain yang baru bagi mereka.

Ini adalah gerakan lingkungan. Tidak semata seremonial bersih-bersih rutin. Tapi ini adalah gerakan yang dilandasi ingin mengembalikan ritual yang selalu ditunggu - tunggu. Pada akhirnya ritual itu turut menjaga alam. Jika ritual itu terus dilakukan, maka mata air dan kolam itu akan tetap terjaga.

Di berbagai tempat di Lombok, titik-titik pelaksanaan ritual biasanya akan tetap terjaga. Tapi kadang ada yang kondisi kurang enak dilihat. Masalah kebersihan.

Di Mualan Benyer, gerakan mengembalikan lokasi ritual kembali bersih menemukan titik baliknya. Berawal dari riset, yang ada ketertarikan dengan musik. Lalu menjadi sebuah gerakan.

Saya yakin, ini akan terus berjalan. Saya dengar akan dilakukan ritual yang ke-3, oleh masyarakat sendiri. Yuga dkk hadir sebagai pemantik saja. Yuga berhasil menemukan yang dalam bahasa sasaknya "core of the core" pembangunan berkelanjutan. Inti daripada inti pariwisata berkelanjutan. Bahwa pariwisata itu akan berkelanjutan ketika menemukan intinya, dalam hal ini tradisi. Musik, tari, ritual.

Kesenian adalah core of the corenya. Ini yang sering kali tidak saya temukan dalam riuh pembangunan pariwisata.